一间建筑师的工作室或许是一位建筑师的所有作品中最为独特的一件。因为这是在其自宅之外,第二件审视内心而为自己所设计的建筑: 我需要怎样的空间品质?如何使得空间能够与我的工作方式相协调,并且最大程度地激发灵感、孕育想法?当这一空间是设计灵感与想法的诞生之处,它又是如何被这些灵感与想法所塑造的?

对于许多人来说,建筑师的工作室或许如同一个黑匣子一般神秘。由此,2019年夏季刊的Architecture China将目光投向了14位中国建筑师的工作室。这些工作室,有的是对现有建筑的更新改造,有的是新建的“小”建筑;有的在空间和思想维度上皆有着实验性质,有的则在细节之中彰显建筑师的设计趣味。对于我们来说,工作室不仅仅是一个简单的建筑项目,也折射着建筑师的设计思想与工作状态。由此,在项目之外,本期期刊也包括了和这14位建筑师的关于他们的工作室和工作状态的访谈,以文字的形式来呈现潜藏于日常工作状态之中的设计哲学。

建筑师的办公室

许多年轻建筑师和建筑学生渴望到建筑大师的事务所一探究竟:路易康在怎样的桌面涂抹着炭铅笔的草图?frank gehry又怎样把一团团草图纸揉出不同的形态在地面堆积?sejima的工作室有怎样的空间来拜访她无数推敲造型的工作模型?

对于建筑师来说,工作室或许是一次最为纯粹的设计际遇:他们既是它的设计者,也是它的使用者。这一点或许在中国建筑师身上尤其明显。这一期的Architecture China以“建筑师的办公室”为主题,选择呈现14位中国建筑师的办公室。这些办公室有的是结合城市更新的改造项目,有的则是完全新建的“小”建筑;有的在空间和思想维度上皆有着实验性质,有的则在细节之中彰显建筑师的设计趣味。通过这些办公室项目,我们不仅希望呈现项目本身,也希望通过采访和文字,来呈现出潜藏于日常工作状态之中的设计哲学。

更新的工作室

在这期特刊报道的14间建筑师的工作室中,大约有近一半的建筑师选择将自己的工作室设在历史建筑或是工业建筑中。这或许由于这些老建筑往往本身具有着较为宽敞和可灵活使用的空间,它们既有的结构也为空间的使用提供着一些线索。

标准营造(ZAO/standardarchitecture)的工作室位于北京青年湖公园附近,原老厂房空间被不同触感的材料 - 威尼斯石膏压光的漫射的表面和使用木模板浇筑的粗糙的混凝土墙 - 营造出一个具有着微妙差异的灰色空间。这一类似北欧建筑中才有的对天然材质微妙差异的显现则进一步地被侧向天窗所洒下的光线而笼罩上一层诗意。与标准营造的灰空间相比,OPEN建筑(OPEN Architecture)的工作室则是一个敞亮的“白色”空间。在刷白的原恒温车间屋架之下,是一个绿植点缀的主持建筑师和团队共同工作的“开放”的工作场所。

在另一些建筑师的工作室中,旧建筑的痕迹则被凸显。张雷联合建筑事务所(AZL Architects)的工作室位于南京大学鼓楼校区,曾经是民国金陵大学建筑群的一部分。工作室将原内廊式宿舍改造为了一个开敞式的办公空间,并保留下了原来的水磨石地面、木窗套以及顶层阁楼的木屋架。刷白的面层仍然透出原有建筑材料的凹凸。原作建筑 的工作室曾经是上海鞋钉厂。旧厂房的屋架结构被处理后或是被暴露于内部空间之中,或是由于屋顶的拆除,而构成了内院一景。由曾属于青帮大亨黄金荣的新昌仓库改造而来的 直造建筑(NaturalBuild)的工作室也在营造新的空间场景之时,强化着原有的较大跨度的钢木混合桁架结构,并通过刷白的墙面使得被精心修复后的屋顶和地面成为前景。

自在的工作室

即便在最为普通的空间中,建筑师的办公室往往也能从细微之处露出个人的痕迹。从这层意义上来说,建筑师在其工作室的设计中,营造着一个自在之所。

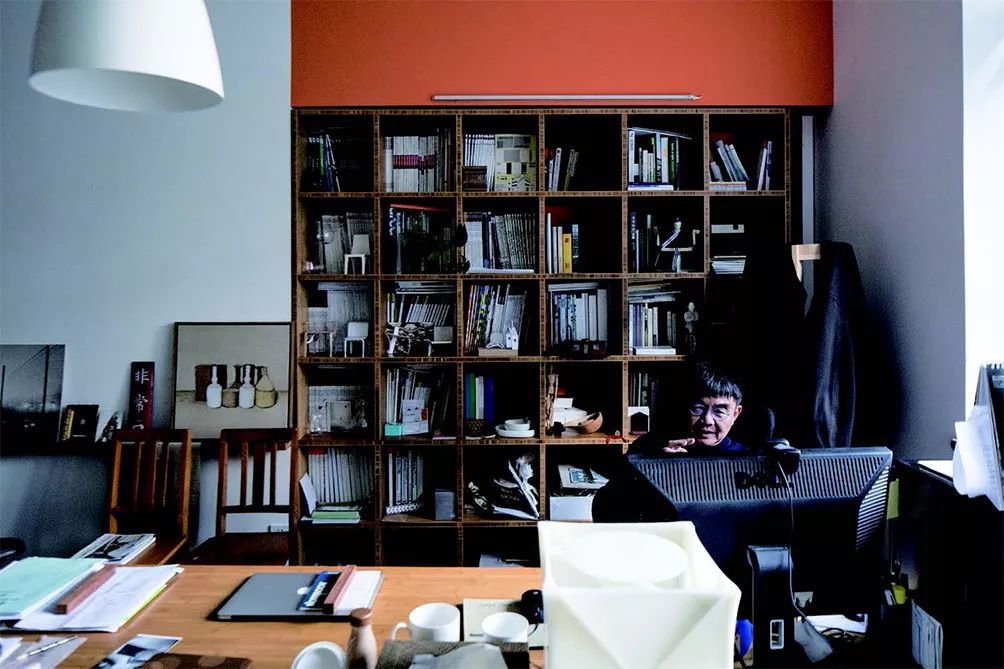

非常建筑 的工作室位于一座北京的普通的办公楼。在有限的空间条件下,非常建筑的工作室通过两个盒子的置入,使得典型办公平面中的消极的走廊空间被转化一条展示着非常建筑的历史的路径。值得一提的则是工作室中的巧妙运用透视法、通过彩色色块形成空间纵深感的3扇门。它似乎和建筑师张永和近年来对透视关系的研究以及如“寻找马列维奇(Looking for Malevich)、“寻找帕拉迪奥(Looking for Palladio)”等一系列空间装置作品有关。 直向建筑(Vector)的工作室的空间调性则被大量的草图和模型所定义,这既是直向日常的工作方式,也是呈现出了不同项目背后的团队努力。在主持建筑师董功的大乎常规的桌面上,同样散布着草图、杂志、模型,这一些许”杂乱“的桌面恰恰是董功日常工作的自由空间。

大舍建筑(Atelier Deshaus)与致正建筑(Atelier AZ+)的工作室均位于上海西岸。作为这一片区城市更新的策略之一,两位建筑师以及其它几家建筑师的工作室利用着土地的空置期进行临时性的建造,为西岸地区从工业向文化艺术的城市功能转变打下了先声。在低成本、快速建造的前提下,两位建筑师的工作室试图在限制条件下创造出一种自在状态。由此,窗与景在他们的工作室中扮演者重要的角色。在大舍建筑的工作室中,窗的位置既由与场地中的既有树木的位置关系决定,也与内部的空间和结构有着清晰的数学关系。致正建筑的大工作室则通过屋脊处的天窗采光带,配合侧檐下被刻意压低的长窗,形成一种柔和细腻的空间氛围。

作为实验室的工作室

建筑师的工作室在某种意义上也是一个建筑思想的实验室。一方面,作为一个为自己而设计的空间,建筑师能够在此或是完全的、或是局部地实践着一些具有实验性质的想法,而这些想法则往往也在随后的其它项目中被更为成熟地加以运用;另一方面,正如本期特刊所报道的建筑师往往有着设计者、研究者和教育者的多重身份的结合,因此,他们的空间往往也包括了为建造技术研究而设置的专门的实验室。

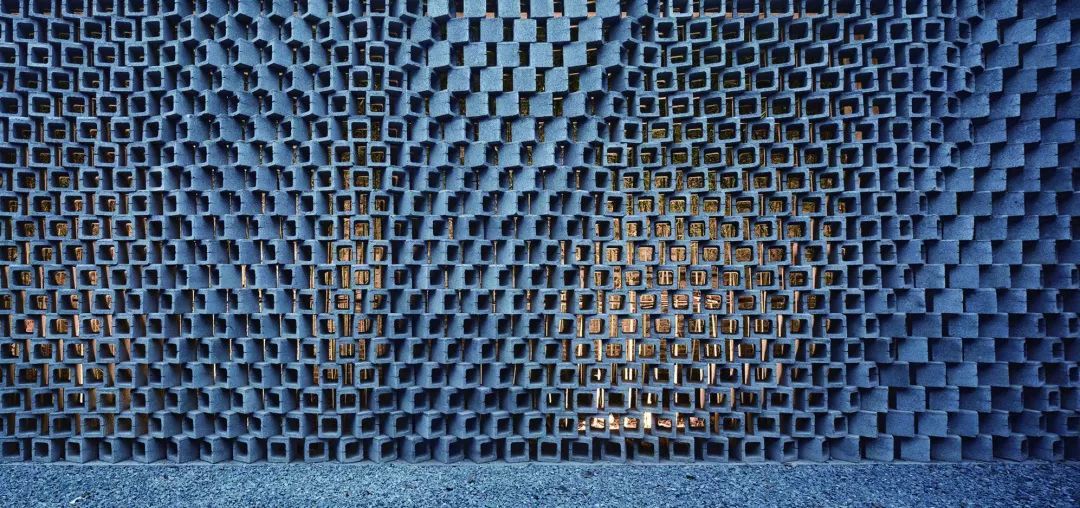

Archi-Union Architects的工作室由厂房改造而来,它是其主持建筑师袁烽(Philip F. Yuan)展开工作、研究和教学的场所。在日常的工作空间之外,袁烽的工作室也包括了一间机械臂实验室。在这一大尺度的建筑机器人建造原型工厂,他及他的团队得以展开最为前沿的智造实验:从3D打印到机械臂赋能的木缝纫。若观察袁烽的实践,也可发现,他的工作室中的诸多设计细节也可被视为实验室中的原型(prototype)。譬如,绸墙中的参数化的思维方式与低技建造的有机结合也出现在了池社(Pond Society)中,工作室院子中的茶室则和其他项目 - 南京佛手湖晶舍(Wonderland House)、Fab-union艺术空间等,构成了袁烽通过数字设计工具对混凝土结构塑性进行的系列探索。

原作建筑师(Original Design Studio)的工作室中的木构实验室则是两位主持建筑师章明与张姿对现代轻型木结构体系展开研究的场所。建筑师在木构实验室开料、打样,再将小样送去定制,进行批量化生产。在新近完成的上海杨浦滨江的一处滨水驿站“人人屋(Ren House)”中,建筑师便采用了“人”字形木结构杆件作为基本单元,不断重复并相互支撑,形成整体的空间结构。

位于北京大栅栏地区的胡同深处的 众建筑(People’s Architecture Office)的工作室则是其开发的“插件家”系统的系列实践之一。这些在工厂预制的“插件家”由集成结构、保温、管线、门窗及室内外装饰完成面的复合板材构成,可在不改动老房的基础上形成保温、隔声、防潮的高品质空间。在工作室附近,众建筑也利用这一系统为周边的几户居民改造了他们的屋子。

城市中的工作室

尽管本次特刊所选择的建筑师工作室均位于城市,对一些建筑师来说,城市对于他们的实践态度和空间研究有着更为深远的意义。对有着国际化背景和团队的 如恩建筑师 研究室(Neri&Hu)来说,选择上海,或者更为确切地说选择上海原法租界内的一栋五层办公楼作为他们的工作室,来源于对这座城市融合多种历史和文化的混杂性和多元性的热爱,如恩的工作室的设计概念“黑盒子”也恰恰暗示着他们在实践中对对话、思考和研究的重视。建筑师 马岩松 的工作室则位于北京二环附近。在工作空间之外,一个有着360度视野的露台提供着环视周遭过去与当下并置的城市景观,并促使着对历史、现在和未来的思考。

ArchMixing 的工作室或许是这一期杂志所报道的14个工作室中最为特殊的。工作室既是工作场所,也是ArchMixing的一项关于城市的研究计划。在过去5年中,他们几乎“一年一个工作室”,在6种截然不同的城市环境中展开工作。不断搬迁的经历既强化了建筑师对建筑内部性空间的动态使用的认知,也使得事务所在工作模式上变得更为灵活:图纸、模型等档案被整理、储藏于专门的仓库中;办公家具和工作设备被设计为易于拆卸和搬运的;工作团队也开始逐步采用云办公的写作模式。

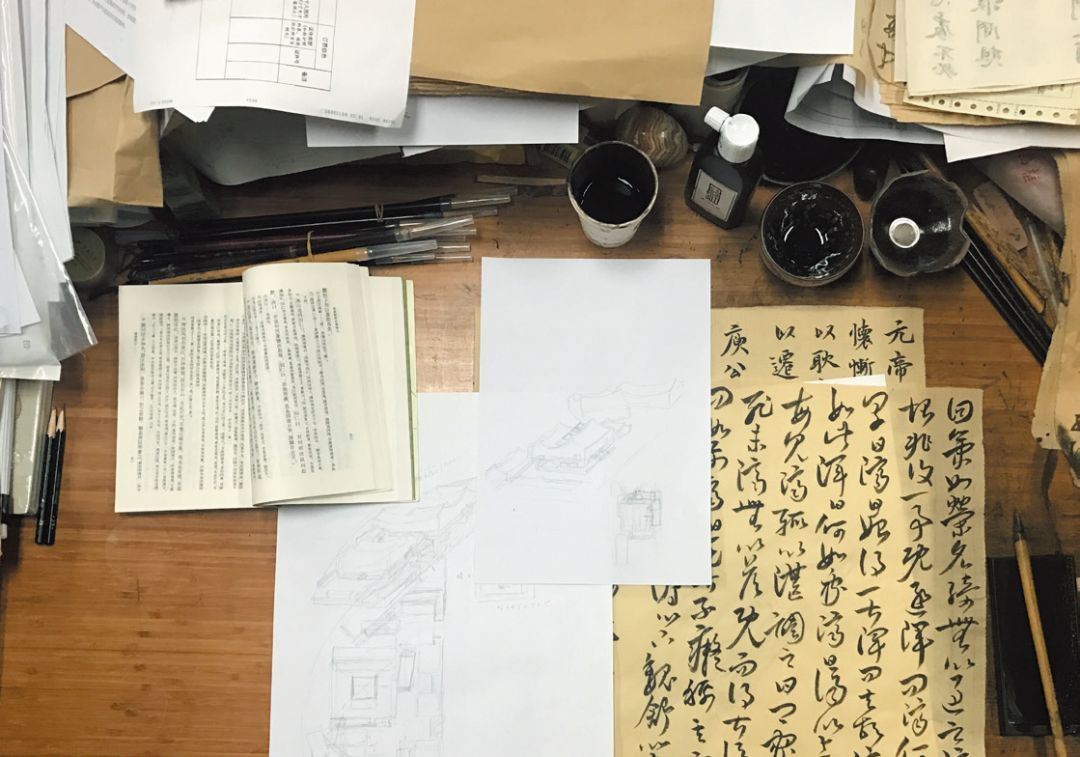

不在场的工作室

当然这期建筑师工作室的专辑缺少了王澍的存在。如果你熟悉中国建筑师们的创作和生活习惯,你或许可以辨认出封面那张王澍的书桌,散落的建筑图纸和他勤耕不辍的书法练习的成果并置的场景,或许投射出他对自己的想象:一个介于建筑专业的画图生计和中国传统文人笔墨之间的生活状态。